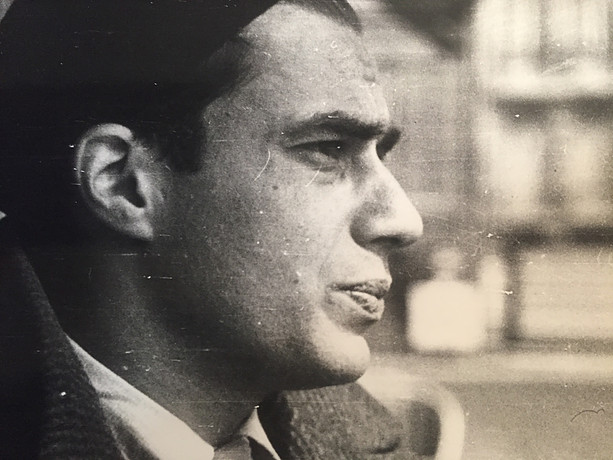

BIOGRAPHIE D’HENRI GEORGES CLOUZOT

20 Novembre 1907 – 12 Janvier 1977 –Par Pierre-Henri Gibert,

Henri-Georges Clouzot, né Henri Clouzot, naît le 20 novembre 1907 dans la petite ville Niort où son père est libraire et éditeur. Une famille bourgeoise, lettrée, d’où émerge la figure du frère de son père : l’oncle Henri, conservateur du musée Galliera à Paris, un esthète, promoteur de l’art tribal en France, critique de films.

Ainé de sa fratrie, Henri marque un sens précoce des responsabilités, adore surtout son cadet, Jean, ne démérite pas à l’école, ni au lycée où il est presque toujours 1er de la classe. Le départ de la famille à Brest, alors qu’il a 15 ans, ne perturbe pas sa scolarité.

Georges, son père, n’est pas doué pour les affaires. Le départ à Brest est contraint car la librairie/maison d’édition périclitait et il a dû la vendre. A Brest, le père a acheté une charge de commissaire-priseur.

Sa mère, issue d’une lignée de marins, le rêve Amiral, mais sa myopie de l’œil gauche l’exclut de l’École Navale. (Paradoxe de celui qui exercera un œil implacable sur ses contemporains…)

Après, elle le rêve diplomate, et c’est ainsi qu’Henri parvient à s’échapper du cocon familial à 18 ans pour gagner Paris. Hébergé chez l’oncle Henri, il suit les cours de l’institut libre des sciences politiques et à la fac de droit. Grâce à des relations brestoises, il devient l’assistant parlementaire du ministre-député Louis Marin. Mais il se fait virer par Poincaré qui le trouve bruyant : « Vous ne vous rendez pas compte qu’il y a des gens qui travaillent ici ! » Et Clouzot, du tac au tac de répondre: « Oh, si peu, Monsieur le Président ! ».

Sous la houlette de son oncle Henri, le jeune et ambitieux intellectuel de province s’initie au théâtre et aux arts plastiques, côtoie l’avant-garde, développe son réseau et son érudition, s’immerge dans la capitale et ses fastes, enlace ses premières maitresses, et comprend rapidement que le spectacle est sa voie, ne serait-ce que pour l’excitation fiévreuse qu’il ressent au lever de rideau, à l’unisson de tout le personnel des music-halls dont il hante les coulisses. C’est au music-hall qu’il rencontre Pierre Lazareff qui sera pour lui un ami fidèle. Grâce à Lazareff, henri devient chroniqueur de plusieurs journeaux.

C’est dans le milieu des chansonniers – très en vogue à l’époque – qu’il trouve du travail. René Dorin, le plus populaire d’entre eux, l’engage comme secrétaire. A son contact, il apprend la dramaturgie… et l’humiliation :

« Nous trouvions ce Clouzot laid avec son allure de bossu un peu grand et nos rapports avec lui se réduisaient à ces quelques phrases : “Tiens, va nous acheter de la bière !”. Ou bien : “Alors, petit con, tu en as mis du temps pour un paquet de cigarettes !” »

(Marcel Dalio – acteur).

En revanche, Clouzot noue des rapports amicaux avec le journaliste et futur grand scénariste du cinéma français – Henri Jeanson. C’est à ses côtés qu’il écrit pour un autre chansonnier, Mauricet, un scénario qui attire l’attention du producteur Adolphe Osso.

Osso propose à Clouzot de superviser les adaptations françaises des films qu’il coproduit avec la UFA, aux studios Babelsberg de Berlin.

Le cinéma l’invite par la petite porte. Il accepte pour mettre un pied dedans, mais ila trop d’ambition :

« Ainsi, j’ai quitté hier Paris. Je n’osais pas m’avouer l’impression de paix que m’apportait l’air du Nord-Express. Peut-être par scrupule et peut-être par superstition. Et Oléo [Jeune comédienne dont il partageait la vie] ? Peut-être est-elle enceinte. Je fuis les responsabilités. Et ma lâcheté m’effraie. Je suis très faible. Comme maman se fait des illusions sur moi. Cependant, si je bluffe vis-à-vis d’elle, c’est en grande partie pour son bien, et un peu par vanité. Comment peut-on avoir l’audace de juger autrui, je n’arriverai jamais à me juger moi-même. Bien souvent, je me dégoûte. Pourtant, à certaines minutes mon orgueil me fait rougir. »

Le doublage n’existant pas à l’époque, le travail de Clouzot pour Osso consiste à adapter les dialogues du film en français et à superviser le tournage de la version française avec des vedettes françaises simultanément au tournage en allemand avec des vedettes allemandes.

Pas follement créatif, mais très formateur ! Aux côtés de Darrieux ou de Gabin, il apprend les bases du métier qui va le conduire au zénith. Dans le Berlin des années 30, le drame se joue hors des studios. Les nazis ont pris le pouvoir. La situation sociale est chaotique. Vu de France, l’arrivée d’Hitler au pouvoir intrigue plus qu’elle n’inquiète et Clouzot ne rechigne pas à chaperonner des journalistes étrangers, comme le futur grand romancier Joseph Kessel, pour des tournées nocturnes dans les bouges de la ville.

En 1934, l’état de santé de Clouzot se dégrade brusquement.Verdict est sans appel : tuberculose pulmonaire. Le sanatorium est le seul recours. Il manque d’y passer pour de bon. Au Sanatorium, il dévore les livres, notamment des romans policiers.

La mort, figure centrale de presque tous ses films, s’est immiscée en compagne de route. Elle ne le quittera plus, se présentant à différentes reprises : un accident de plongée, trois infarctus dont le dernier fatal, quatre dépressions nerveuses, la mort de Véra.

Revenu guéri du sanatorium en 1938 avec la ferme intention de regagner sa place, Clouzot se met à écrire pour le cinéma et son talent ne tarde pas à être remarqué. Ainsi signe-t-il les scénarii de « Le Révolté » de Léon Mathot, « Education de prince » d’Alexandre Esway, ou encore « Le Monde tremblera » de Richard Pottier, et « Le Duel » de Pierre Fresnay qui marque le début d’une grande amitié entre eux deux.

“C’est lui qui de toute ma vie m’a le plus aidé”, dira plus tard Clouzot.La défaite française en 1940 marque la véritable entrée de Clouzot dans la profession. L’exil volontaire des réalisateurs français vedettes pour les Etats-Unis laisse un vide que les jeunes impétrants vont pouvoir combler.

Goebbels, ministre de la propagande d’Hitler, a les idées larges sur la question cinématographique : « J’ai donné des directives très claires pour que les Français ne produisent que des films légers, vides, et si possible stupides. Je pense qu’ils s’en contenteront. » (mai 1942)

Goebbels demande à Alfred Greven, grand producteur allemand, nazi de la première heure, de monter une société de production à Paris, avec mission de favoriser l’hégémonie cinématographique de l’Allemagne par la production de films conformes à ses souhaits. Cette société, la Continental Films, est la seule à sortir ses productions sans visa de censure.Greven a connu Clouzot à Berlin alors celui-ci travaillait pour Osso avant de tomber malade.

En 1941 il le sollicite pour écrire le scénario du Dernier des six de Georges Lacombe. Le film est un grand succès et Greven derechef propose à Clouzot de prendre la tête du département scénario de la Continental au moment où son ami Henri Decoin accepte de diriger un projet tiré d’un roman de Georges Simenon : « Les inconnus dans la maison. « Je n’ai pas eu une offre de producteurs français, et crevant littéralement de faim, je suis entré à la Continentale. » (Clouzot devant le Comité d’épuration)Clouzot en écrit le scénario. A l’arrivé, déçu de la réalisation de Decoin, il se promet de réaliser lui-même ses films.

« C’est ce film qui m’a décidé à faire de la mise en scène, non pas que Decoin ait trahi en quoi que ce soit le scénario, mais je me suis aperçu qu’il n’avait rien ajouté. Je n’avais peut-être pas su mettre sur le papier ce que je souhaitais voir à l’écran et je me suis dit que l’essentiel n’était pas sur le papier, justement. »

Il convainc Greven. C’est ainsi qu’il réalise son premier film : « l’Assassin habite au 21 », une suite des aventures de l’inspecteur Wens et de sa turbulente compagne Mila Malou, personnages principaux du Dernier des Six.

On ne parle pas d’Occupation dans le film, ni de rafle, ni de couvre-feu et pourtant les rues sont noires, dangereuses, vides. On tue à la chaîne, au hasard. La peur habite les personnages qui restent cloitrés, se méfiant de tous, épiant et se sentant épiés.Coup d’éclat manifeste. Sous l’apparence de l’intrigue policière, Clouzot se fait l’écho d’un monde plongé dans les ténèbres où, sous certaines circonstances, l’homme devient un loup pour l’homme.

Le jeune provincial né Henri Clouzot (homonyme exact de son oncle parisien) veut se faire un prénom. Il avait signé l’adaptation du Dernier des six « Georges Clouzot », cette fois-ci, c’est décidé, ce sera « Henri-Georges ».

L’Assassin habite au 21 est un grand succès public, mais aussi critique. Clouzot peut aller de l’avant. Par chance, Greven n’est pas très obéissant avec Gobbels : il favorise les contenus intelligents, s’attache des talents (fussent-ils juifs comme Jean-Paul Le Chanois ou Jean Ferry !), répugne à les brider.

Clouzot lui propose d’adapter et réaliser un scénario de Louis Chavance, lequel revient sur les événements qui secouèrent la ville de Tulle entre 1917 et 1922 : une campagne de délation par lettres anonymes qui engendra un climat délétère de suspicions et de ragots, où un greffier de la préfecture trouva même la mort dans une crise de démence, après avoir reçu un de ces courriers. Ce n’est qu’après une dictée de plusieurs heures que l’auteur, une jeune femme célibataire de 35 ans, fut confondue. Suspicion, malveillance, voyeurisme, méfiance confinant à la paranoïa. Clouzot perçoit immédiatement l’intérêt de cette histoire qui révèle toute la noirceur humaine d’une petite communauté en apparence banale et pittoresque.

Une critique si peu dissimulée de la dénonciation tombe très mal pour Greven. Les Allemands laisseront-ils passer un tel projet dont la noirceur est aux antipodes divertissements idiots prônés par Goebbels ?

« Greven me disait : “C’est un film extrêmement dangereux”… Mais je tenais à le faire, il me plaisait, c’était un film révolutionnaire.

Il m’a dit : “Bon, vous en prenez la responsabilité, faites-le !” (Clouzot devant le comité d’épuration, le 17 octobre 1944). Le film est si réussi qu’on oublierait presque qu’il ne s’agit du deuxième de Clouzot.

Le Corbeau dérange et les rapports de Clouzot avec Greven se détériorent. Il quitte la Continentale en octobre 1943, quelques jours avant la première du film. Promotion étouffée, distribution aussi. Les allemands repprochent au film de décourager les auteurs de lettres anonymes. Mais le film ne déplaît pas qu’aux Allemands, un article incendiaire : Le Corbeau est déplumé, publié (anonymement) en mars 1944 dans la revue résistante L’Ecran français, accuse Clouzot d’alimenter la propagande anti française. Le bruit court que le film a été distribué en Allemagne sous le titre Une petite ville française, façon comme une autre de reprocher à l’artiste d’être un lanceur d’alerte avant l’heure. Sans doute est-ce là le prix de la liberté pour un auteur qui, dans des temps aussi noirs, refusa de se plier à toutes les propagandes, d’où qu’elles viennent…

Non, la France de Clouzot, celle du Corbeau, n’est évidemment pas celle que cherche à promouvoir les Allemands. Elle ne correspond pas non plus au mythe gaullien d’une France unanimement combattante, résistante, vertueuse. Bertrand Tavernier, incrédule, résume : « Le film a été attaqué pour ses qualités, pour ce qui semble maintenant totalement évident, moderne, complexe, important. »

Congédié de La Continental avant même la sortie du Corbeau, Clouzot ne perd rien pour attendre car le 17 octobre 1944, il comparaît devant le Comité d’épuration du cinéma de la France libre où on lui reproche ledit Corbeau qui, aux yeux du comité, est un film anti-français, présentant une population délatrice, veule et hystérique. Oui, en effet, c’est le cas ! Et c’est la raison pour laquelle on peut regarder aujourd’hui la bande-annonce du Corbeau en boucle au Musée de la Résistance et de la déportation de Limoges.

Clouzot est en avance, trop en avance. Cette critique, il ne l’a pas formulé avec la distance qui sied à la bienséance, il l’a formulé pendant le déroulement même des faits avec un courage qui frôle l’hyperconsciente. Il a “foutu la merde”, il va payer !

Le comité d’épuration condamne Henri-Georges Clouzot à une interdiction d’exercer d’un an renouvelable. Il est difficile aujourd’hui de concevoir la violence des attaques de l’époque. Si Clouzot est une cible, c’est beaucoup parce qu’il est une figure reconnue, médiatique, brillante et – circonstances aggravantes – d’un talent fou et d’un caractère intraitable sur lequel se cristallisent les rancœurs, les frustrations, les jalousies. Clouzot est le talent à abattre, le condamné pour l’exemple. La même année 1944, le film est interdit par la censure militaire.

Il faudra attendre Le Chagrin et la Pitié en 1971 pour que la France accepte de se regarder en face. Il lui empruntait ses tournures de phrases pour écrire ses répliques, il l’avait menée au succès en valorisant sa nature, ils formaient un vrai couple professionnel : lui est interdit de tourner, elle est à ses côtés.

Elle, c’est Suzy Delair, grande gueule du cinéma français. Elle aussi a failli “payer” la Libération parce qu’elle avait pris, avec Danielle Darrieux et tant d’autres vedettes françaises, le fameux train de la honte, celui de la tournée de promotion du cinéma français en Allemagne nazie.

Clouzot ne parvient pas à convaincre les producteurs avec son projet d’adaptation de Nabokov : « La chambre obscure ». Mais l’un d’entre eux, Anatole Eliacheff, lui promet de produire son prochain film pourvu qu’il soit « grand public ». Clouzot jette à nouveau son dévolu sur polar d’André Steeman : Légitime défense, dont il a gardé un vague souvenir. Un écrin pour Suzy… « Il était très content, comme quelqu’un qui sort de prison », rapporte Suzy Delair.

Le 3 février 1947 effectivement, voilà Clouzot de retour sur un plateau. Les autorités se sont montrées indulgentes : L’interdiction n’est pas reconduite. Les interventions d’artistes comme Jacques Becker (sympathisant communiste), Henri Jeanson, mais aussi Le Chanois et Jean Ferry (les « juifs » de la Continentale), et encore Cocteau, Sartre, Camus, ont eu finalement raison de l’absurde.

Il développe dans Quai des orfèvres son goût pour l’ambiguïté des situations et des personnages à travers un propos humaniste. « Je crois bien que j’ai fait Quai des orfèvres uniquement pour un seul plan : celui où l’on voit Bussières venir du fond d’un couloir, menottes aux poignets avec un policier, sans que l’on sache très bien qui était le truand et qui était le représentant de l’ordre. »

Le film est un énorme succès et révèle Clouzot à l’Etranger. La chanson du film, Le Tralala, imposé par Clouzot à Suzy qui avait peur de passer pour une grue, fait le tour du monde. Et pourtant, derrière le happy end conjugal ajouté par Clouzot à l’histoire, c’est un grand vide qui le saisit. Le couple vit un drame, Suzy quitte Henri-Georges après la sortie du film.

C’est une douleur intime et une rupture artistique profonde. Sa muse a décidé de se passer de lui. Fini de se poursuivre autour de la table de la salle-à-manger au cours de leurs scènes de ménage, fini de sourcer ses dialogues aux lèvres de sa femme.La réponse de Clouzot sera Manon. Le film est une descente aux enfers d’un fils de bonne famille qui vit l’amour fou.

« La symétrie de l’amour de Desgrieux à Manon correspond à mes tiraillements avec Suzy, non pas comme dans le roman avec des positions persistantes – masochisme et coquetterie – mais le manque de concordance existant. »

Clouzot à propos de Manon :La perspective d’un film historique n’intéresse pas Clouzot, mais le roman de l’abbé Prévost lui offre une matière humaine, des ressorts psychologiques et surtout un thème de prédilection : la pression sociale qui s’exerce sur les personnages, les condamne, les corrompt.

Si le personnage de Manon n’est pas exempt d’ambiguïté, si la femme belle et désirable qui aspire à une certaine aisance peut se montrer vénale, Clouzot n’en est pas moins un défenseur du couple. Il se fait l’avocat de l’amour absolu avec une candeur inattendue. En fait, le cynisme ne correspond pas à sa nature profonde, c’est une protection contre les violences du monde. La fin du film en témoigne : dans une France ruinée, amorale, livrée aux trafics les plus cyniques, les amoureux innocents n’ont pas d’issue. Le film remporte le Lion d’or à la Mostra de Venise.

Mais l’intérêt de Clouzot est ailleurs, il a rencontré à nouveau l’amour, et cette fois LE grand, la muse dont il veut faire une véritable actrice, une jeune brésilienne prénommée Véra.Tous deux faisait partie de l’entourage de Louis Jouvet. Epouse délaissée de l’assistant personnel de l’acteur, Véra Gibson-Amado quitte son mari après 13 années de vie commune, pour se réfugier dans les bras d’Henri-Georges.

Elle assiste au tournage de son film suivant : Miquette et sa mère, officiellement assistante scripte. Fasciné par Véra et ses origines brésiliennes, il interviewe, entre les prises, Louis Jouvet sur sa longue tournée en Amérique du sud. L’attention de Clouzot est déjà tout à son projet suivant : un documentaire sur le Brésil, un carnet de voyage à la première personne, à la découverte du pays de Véra. Pendant le mixage de Miquette et sa mère, il avoue : « Je sens en moi un besoin de dépaysement. Je suis noyé en France. Je ne vois plus très bien ce qui m’entoure. Le choix de Miquette et sa mère m’apparaît comme un mouvement borgne de mes décirements avec Suzy dans L’Ecran français, 1950)

Le 15 janvier 1950, Henri Georges épouse Véra à la mairie du Vème arrondissement. « Je me suis marié à 43 ans, parce que je pensais à ce moment-là que j’étais mûr pour être fidèle. » Pour Clouzot, tout recommence, une période faste et créative, où vie intime et cinéma sont intimement liés.

Dans Brasil, il traverse l’écran pour se mettre en scène dans son appartement, nous présente sa nouvelle épouse, la filme comme une vedette hollywoodienne et nous invite dans l’intimité de leur voyage de noces au Brésil. Ce faux making-of qui prône le réalisme pour mieux le fictionner est un mélange des genres. Clouzot y avoue sa lassitude et son désir de renouveau :

«J’étais las des histoires inventées, des grosses ficelles dont on se sert pour coudre à grands points un scénario agencé artificiellement, de ces personnages caricaturaux qu’on essaie d’animer sans y croire et qui ne s’impose que par éclair. J’avais envie de parler directement au public, sans l’intermédiaire d’interprètes ou d’anecdotes, j’avais envie de dire simplement ce que je sentais en montrant simplement ce que j’avais vu, comme je l’avais vu. » (Notes personnelles, janvier 1950)

Puis, le film bascule. Clouzot met en scène la maladie cardiaque de sa femme. On la voit sortir sur un brancard entre deux infirmiers et on va même assister à l’opération. Le spectateur oscille entre malaise et fascination. Clouzot fait de nous des voyeurs, complices à notre corps défendant. Que sommes-nous en train de voir ? L’amour fou d’un réalisateur passionné, voulant faire partager l’objet de son admiration ? La jouissance perverse du créateur voulant maitriser jusqu’au bout sa création ? Ou simplement l’impuissance terrifiée d’un homme devant l’hypothèse de la mort de son amour qu’il ne sait exorciser autrement qu’en la mettant en scène?

Il commente : « L’idée de l’anesthésie m’épouvante. Jusqu’ici, la mort n’était pour moi qu’un nom, le nom d’un personnage lointain et conventionnel. Et, brusquement, cette mort a surgi, bien réelle avec ses attributs anciens et ses armes nouvelles. Je l’ai vue face à face, comme un adversaire à qui je devrais un jour ou l’autre disputer ma femme si je ne disparais pas avant elle. En apprenant que le bonheur existe, on apprend du même coup qu’il faut le payer d’une angoisse presque continue. »

Le film Brasil se termine par : « Demain, nous serons à Marseille ». Nous n’en verrons pas plus. Le tournage brésilien tourne au cauchemar. Les démarches administratives n’en finissent pas. Clouzot n’obtient pas les informations techniques nécessaires à l’organisation de son périple, l’autorisation d’importer la pellicule tarde… Il a l’impression d’être dans un roman de Kafka. En réalité, les autorités brésiliennes sont plus que réticentes au projet. Sans scénario préalable et avec un enthousiasme irresponsable, il a même annoncé au départ de Marseille : « Les questions sociales me passionneront plus que le côté pittoresque du pays ! » (Émission radiophonique Paris vous parle).

Comment ignorer qu’au Brésil où les écarts de richesse sont particulièrement criants, la question sociale est évidemment explosive ? Pour les autorités brésiliennes qui cherchent logiquement à véhiculer une image touristique et consensuelle, Clouzot est un danger. Sans doute voient-t-elles avec soulagement le départ de l’équipe technique le 3 juillet, 10 semaines après son arrivée. Clouzot renonce, la mort dans l’âme. Avec Vera, il poursuit son périple, accumulant des notes d’où sortira Le Cheval des dieux, seul livre de Clouzot. Ce fils de libraire-imprimeur ne développera pas plus avant son talent littéraire.

Le voyage au Brésil, va pourtant influencer la suite de sa carrière. Lui, jusqu’à présent si français et citadin, le voilà porté vers de nouveaux territoires. Ce sera Le salaire de la peur, adapté du livre de Georges Arnaud. Ancien élève de Sciences-po, accusé du triple meurtre de son père, sa tante et une domestique dont on a retrouvé les corps dans le château familial de Dordogne, Arnaud était fait pour rencontrer Clouzot. Innocenté du triple meurtre puis exilé au Venezuela, il fut tour à tour contrebandier, chercheur d’or, chauffeur de camion, avant d’écrire son chef d’œuvre.

« Si je me suis intéressé au sujet de Georges Arnaud, c’est parce que je venais de faire un voyage en Amérique du Sud, ce qui me permettrait de replacer l’œuvre dans son climat. (…) J’y avais visité des villes singulièrement pareilles à celle du livre… » (Roger Martin : “Georges Arnaud, vie d’un rebelle”, Calmann-Lévy, 1993)

Fidèle à son habitude, Clouzot adapte très librement l’histoire sans le concours de l’auteur mais en collaboration avec son frère Jean Clouzot qui gagne ici ses galons de dialoguiste – sous l’étrange pseudonyme, imposé par Clouzot, de Jérôme Géronimi.C’est dans le milieu du music-hall qui le fascine depuis toujours que Clouzot va trouver son interprète principal. Yves Montand sera Mario. Le chanteur a pourtant gardé un mauvais souvenir de son travail avec Carné sur Les Portes de la nuit.

« Il ne s’agit pas de savoir si j’étais bon ou mauvais, je n’étais rien. Je ne comprenais ni ce que je disais ni ce que je faisais. (…) J’avais décidé de ne pas renouveler l’expérience du cinéma. Je n’arrivais vraiment pas à me dédoubler, à être à l’aise sur un plateau. De plus, mes maigres performances commençaient à me porter tort au music-hall. Mais Clouzot, qui n’en démordait pas, a été très gentil, très patient. Il m’a dit : “On va un peu travailler ensemble.” Il m’a enseigné ce qu’on apprend à tout débutant dans les cours d’art dramatique. »(“Yves Montand”, Alain Rémond, Ed. Henri Veyrier, 1977)

Influencé par les paysages découverts en Amérique du Sud et désireux de tourner le dos aux us et coutume ainsi qu’il le déclare dans Brasil, Clouzot souhaite réaliser son film en décors naturels. Montand refusant de tourner en Espagne à cause de l’Etat franquiste, il se rabat sur la Camargue où il fait sortir de terre la petite bourgade de Las Piedras.

Une pluie torrentielle arrête le tournage pendant 40 jours alors que les scènes de route ne sont pas commencées. Véra tombe malade, Clouzot se casse la cheville. 9 semaines après le début, il a tournée 35 minutes. Producteur au bord de la faillite, tournage suspendu. Il faut attendre juin 1952 pour trouver le financement nécessaire à poursuivre l’aventure.

La métaphore du pétrole où les personnages s’engluent et meurent permet à Clouzot fabriquer des images-symboles qui feront le tour du monde. Le Brésil l’a amené à une vision géopolitique. Le Salaire de la peur est une satire féroce du capitalisme sauvage… Tout l’avant-propos souligne l’opposition entre l’opulence de la société pétrolifère américaine qui vient siphonner les réserves naturelles du pays et la misère de la population environnante. Vu par Clouzot qui entame son virage à gauche, le capitalisme est un ogre qui dévaste tout sur son passage et dispose des gens en monarque absolu. Les habitants de Las Piedras végètent à l’entrée du siège de la Compagnie dans l’espoir d’une offre d’emploi. En fin de film, des Indiens nus contemplent le puit de pétrole en feu et semblent interroger la sauvagerie de cette « civilisation » qui s’agite frénétiquement. Dans une sorte de messe crépusculaire, le monde capitaliste est subitement réduit à une société primitive qui cherche à apaiser la colère du Dieu Pétrole qui le gouverne.

Le Film est présenté à Cannes en 1953. Il reçoit le Grand prix (future « Palme d’or ») et le prix d’interprétation masculine pour Charles Vanel. Lors de sa remise de Légion d’honneur en 1985, l’acteur verra Spielberg lui tomber dans les bras pour lui révéler que Le salaire de la peur est son film préféré.

Clouzot souhaite poursuivre dans cette veine politique. Il projette un film sur la guerre d’Indochine mais doit y renoncer – d’où sa dénonciation féroce de la censure dans l’Express. Puis, il travaille avec son frère Jean sur l’histoire de pêcheurs sauvés grâce à la solidarité internationale des radios amateurs. Le scénario de Tous les gars du monde sera finalement réalisé par Christian-Jaque. « Certains caractères ont pu être atténués par Christian-Jaque et Jean Ferry, mais leur film n’en est pas moins conforme à notre idée directrice : internationaliser un problème, former par-dessus les conflits individuels ou collectifs une chaîne de la paix. »

(Clouzot à George Sadoul, Les Lettres françaises, 1955).L’arrivée de Véra dans sa vie lui a ouvert les portes d’un monde fantastique qu’il souhaite exploiter cinématographiquement.

« Une Brésilienne peut avoir été élevée au couvent, parler cinq langues couramment, avoir parcouru l’Europe et les deux Amériques (…), elle n’en reste pas moins l’enfant superstitieuse qu’elle a été. Que de fois j’ai vu Véra sauter précipitamment du lit pour redresser une pantoufle tombée sens dessus dessous. Je me souviens encore du jour où elle m’a mis en garde, pour la première fois, contre les forces occultes : “Tu n’y crois pas ? Tu ne crois pas aux forces occultes ? Ça alors ! Mais c’est de la folie ! Et tu le dis tout haut ! Tu ne te rends pas compte que tu les provoques ? Mon Dieu de la France, protégez-le ! Touche du bois, vite, non, pas comme ça, par en-dessous.” Je m’étais exécuté et, comme par mesure de précaution, elle s’était précipitée pour toucher du bois elle aussi, nos mains s’étaient rencontrées, et j’avais pris ma femme dans mes bras. » (Clouzot – « Le Cheval des dieux »)

C’est Véra qui attire son attention le roman de Boileau et Narcejac : Celle qui n’était plus. L’intrigue, aux frontières du surnaturel, narre un assassinat dont la victime revient hanter les auteurs. Dans son esthétique du roman policier, Thomas Narcejac explique que le roman policier est « loin d’être un divertissement purement cérébral, il délivre les puissances nocturnes et animales de notre imagination, les éduque et les affine, les rend aptes à palper tous les aspects ambigus de ce monde qu’on croit à tort purifié de toute magie, nous restitue en un mot un univers qui n’épuise pas l’explication logique et d’où l’étrange n’est pas encore définitivement banni. (…) Le sentiment aigu d’un risque informulable confère à l’existence son poids, sa densité et sa valeur. »

Roman est parfait pour Clouzot, il lui permet d’explorer cette ambiguïté et de donner un premier rôle à Véra. En Pygmalion qu’il est, il veut en faire une actrice. Tel fut le cas déjà avec Suzy Delair, Cécile Aubry, et Yves Montand. Mais cette fois-ci, le défi est de taille avec Véra, malgré quelques figurations pour Louis Jouvet et son apparition touchante dans Le Salaire de la peur, n’a rien d’une comédienne.

« Il voulait faire de Véra une star. Ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup de souffrance, beaucoup de temps et… beaucoup de pellicule ! » (Propos de son assistant Michel Romanov – Docu inédit : « Le Tyran éclairé »)

Clouzot déclare, péremptoire : « Je peux faire jouer n’importe quel débutant… Mais ce que je déteste le plus : les acteurs qui pensent… »

Perfide, Paul Meurisse commente : « Eh bien, avec sa femme Véra, qui était comédienne comme moi je suis nègre, il a dû nager dans le bonheur ! Mais à quel prix ! Que d’éclairages savants, élaboré pendant des heures, pour donner à ce visage l’expression attendue ! Que de grincements de dents et de révoltes rentrées de la part de Simone Signoret, dont le talent servait de faire-valoir à sa partenaire. Suprême astuce, on “tramait” la lumière pour que sa beauté ne vienne écraser davantage l’ordinaire du visage de Véra. » (Paul Meurisse – « Les Eperons de la liberté » – Robert Laffont, 1979)

Clouzot déploie tout son génie publicitaire pour la sortie des Diaboliques. Il interdit aux salles de laisser entrer un seul spectateur après le début du film, il insère un carton demandant au public de ne pas révéler la fin ;

« Ne soyez pas diaboliques. Ne révélez pas la fin du film à vos amis »Nouveau triomphe qui lui confère définitivement le statut de « Maître du suspense » ou « d’Hitchcock français ». La scène finale où Véra succombe à une crise cardiaque fait le tour du monde.

Qui a dit que faire du cinéma, c’était « filmer la mort en marche » ? Ca n’a probablement jamais été aussi vrai. Après avoir filmé la maladie puis l’opération du cœur de Véra dans Brasil, sa terreur lorsqu’elle découvre un pendu dans Le Salaire de la peur, sa mort par arrêt cardiaque dans Les Diaboliques, Clouzot qui est fou de sa femme, ne cesse pourtant de pousser cette authentique cardiaque dans l’antichambre de sa mort. Zone sombre et opaque du metteur en scène, une chose est sûre : Clouzot explore le consentement de la victime masochiste face à son maître. Quelques années plus tard, il demande :

« Pourrais-je écrire une scène d’apparence banale : un couple à une terrasse de bistrot déserte, une scène dans laquelle l’homme sortirait placidement un couteau, le ferait admirer à la femme, lui ferait comprendre qu’il la tuera avec et parviendrait à lui faire aimer ce couteau dominateur ? » (José Giovanni – Ma grande gueule,)

Ce projet de film ne verra jamais le jour mais deux ans plus tard, il récidive dans Les Espions. Véra y campe la patiente d’une clinique psychiatrique. Elle connaît bien ces lieux de repos forcés car la principale conséquence de son problème cardiaque (un rétrécissement d’une valve cardiaque appelé rétrécissement mitral) est de générer des œdèmes pulmonaires. « C’est une sensation de noyade atroce » explique Clouzot, qui souffre du même mal.

Pour fuir cette souffrance qui la mine, Véra prend de la morphine et boit avec excès, enchaînant cures de désintoxication et rechutes. A bout de force, il la pousse pourtant à jouer une crise de démence, devenue séquence culte du film :« Avec la scène d’oreiller tournée par Véra, Clouzot savait qu’il était en train de la tuer, j’en suis persuadé. En tout cas, de la fatiguer terriblement », accuse Michel Romanoff, l’assistant de Clouzot.

Gérard Séty, l’acteur principal, précise : « Avec Véra, c’était l’amour vache, avec des rapports extrêmement violents. Pour la scène des plumes, il y a eu 47 ou 48 prises. Il l’a torturée pour prendre finalement une des premières prises. »

Le journaliste Michel Cournot qui assiste au tournage plaide à l’inverse que Clouzot a été particulièrement patient avec Véra. « C’est elle qui a paru stressée, agressive envers Clouzot, l’insultant, cherchant le conflit. Lorsqu’il en vient à lui suggérer de mettre “de l’air” dans son jeu, Véra explose signifiant que “Delair” n’est pas un mot à prononcer sur le plateau puis, prenant à partie des techniciens dans une grande scène de jalousie : “Vous ne la connaissez pas Delair ?” Et roulant de la poitrine ostensiblement et remuant son popotin, elle commente : “Delair, elle faisait comme ça.” Puis s’enlaidissant soudain en une large grimace : “Tandis que moi, je n’ai droit qu’à ça…” ». (Michel Cournot, « Le premier spectateur » – Gallimard)

Clouzot temporise, promet : “Mon prochain film, je le fais pour toi, Véra !” » Il reprend à son compte tous ces témoignages antagonistes :

« Quand je tourne un film, je me dis sans cesse : “Si j’étais spectateur, qu’aurais-je envie de voir maintenant ?” Pour la scène des plumes et des oreillers déchirés, (…) le spectateur chez moi souhaitait physiquement un éclat, mais comme metteur en scène, j’étais surtout hanté par mon interprète. Véra est une actrice merveilleuse ; même ceux qui n’aimeront pas Les Espions seront obligés de reconnaître qu’elle a créé une figure bouleversante. Il fallait l’obliger à aller au bout d’elle-même, dans les deux sens. La scène de la fin est basée sur son hypersensibilité, la scène des plumes, sur sa violence.

Et puis il y a le plaisir physique de la réalisation. On éprouve le besoin de tirer le maximum d’un décor, d’une situation, on va jusqu’au bout, de la même façon qu’un torero prend parfois des risques qui paraissent stupides, simplement pour le plaisir, on pourrait presque dire pour la jouissance. » (À Claude Brulé, Paris-Presse, 12 octobre 1957)

Pour l’essentiel, le film Les Espions s’inscrit dans son exploration de l’étrange et lui permet d’exprimer sa vision kafkaïenne du monde : « J’ai essayé de tirer un scénario du procès de Kafka. Mais très vite, j’ai dû renoncer. Je ne voulais pas trahir Kafka. (…) J’ai lu par hasard, dans Time Magazine, le compte rendu d’un roman tchèque édité aux USA : Le vertige de Minuit. Cela me donnait le départ que je cherchais, une justification rationnelle à la plongée dans l’absurde. » (À Max Favallelli, Paris presse, 12 octobre 1957)

C’est l’histoire d’une clinique psychiatrique en faillite par des espions perdus dans des jeux de rôles qu’ils semblent ne pas comprendre eux-mêmes. Depuis toujours, Clouzot a une vision pessimiste du monde. En sociologue, il arrive là au terme de sa réflexion anarchisante développée dans les films précédents :

« Mon film n’est pas un exercice de style. J’ai choisi ce sujet parce qu’il me semblait traduire assez exactement les tourments intérieurs de l’homme dans le monde moderne. Derrière l’aventure rocambolesque que certains ont assimilée aux Pieds Nickelés, transparaît me semble-t-il, l’angoisse de l’homme qui constate qu’il n’est plus qu’un objet. » (Clouzot – « Radio-cinéma » – ITV de Michel Huret – 27 octobre 1957)

Par-delà le défi artistique de l’absurde, le film, sur fond de guerre froide, épouse l’inquiétude de Clouzot, son angoisse existentielle, ses questionnements métaphysiques d’où jaillit un humour désespéré.

Les espions sont des pantins au service des pouvoirs. Ils ont renoncé à comprendre. Ils sont des pauvres gens, des apatrides, victimes du grand foutoir de l’après-guerre, ils ont besoin de travailler. Face à eux, le héros du film, l’idiot ou l’homme libre, refuse de ne pas comprendre malgré son salaire. Toute communication est rompue parce qu’il sait qu’on lui ment.

« Quand j’ai réalisé “Les Diaboliques”, j’ai pensé seulement et volontairement à distraire, mais pour Les Espions, c’est le contraire. (..) Ce film correspond pour moi à une nécessité profonde. Je l’ai rarement senti à ce point. Pourquoi ? Parce que je suis obsédé par l’absurdité de ce monde qui souffre de ses contradictions. L’angoisse, l’inquiétude, l’homme et ses fantômes dans le monde actuel, c’est ça le sens du film. » (Clouzot à Yvonne Baby, Les Lettres Françaises, 27 octobre 1957)

Le public est dérouté par ce nouveau Clouzot. Le film rejoint l’absurde de Samuel Beckett : le non-sens exclut toute psychologie, toute explication rationnelle pour celui qui vient voir le Hitchcock français.

Clouzot avoue : « Dans le troisième tiers, j’ai un peu cédé aux désirs du distributeur qui souhaitait que le film ait une espèce de logique, une explication, ce qui me semblait inutile. Je crois que je n’aurais pas dû faire ça. Le film n’aurait quand même pas marché, mais en tout cas, j’en aurais été plus satisfait. »

2,5 millions d’entrées tout de même. Mais Clouzot en fait une dépression, comme après Le Mystère Picasso (200 000 entrées) ce qui n’était pas si mal pour un documentaire, fût-il avec Picasso. Qu’attendait-il d’un documentaire en termes d’audience ?

C’est le dernier film pour Véra qui meurt le 15 décembre 1960 quelques jours après la sortie de La Vérité. Elle a 47 ans. La page se tourne sur une période fertile pour Clouzot qui a décidément besoin d’une muse. Il est terrassé par l’absence de Véra. Il ne s’en remettra pas sur le plan artistique. Inès, sa dernière épouse, profondément catholique, le poussera à encore vers encore plus d’introspection.

Affaibli sur le plan intime, Clouzot est violemment critiqué par les tenants de la Nouvelle vague qui jugent très sévèrement ses films. Pourtant, il n’est pas mort. Cet artiste décidément iconoclaste se retrouvera en 1964 face au film le plus ambitieux de sa carrière : budget « illimité », trois plateaux qui tournent en même temps sous ses ordres, un mélange de tournage traditionnel et d’expérimentations cinétiques, une œuvre qu’il veut révolutionnaire : L’Enfer.

Après l’échec des Espions, il joue gros, il le sait. Le cinéma est en train de changer. On commence à tourner dans la rue, avec des moyens légers, on oublie les adaptations littéraires, on s’intéresse à la jeunesse. Ça tombe bien. Clouzot, qui estime qu’il doit renouveler son cinéma, s’intéresse aussi à la jeunesse, et surtout à une actrice en particulier, icône de cette nouvelle génération :

« Je joue en quelque sorte la seconde partie de ma carrière sur Mademoiselle Bardot. On me dit que Brigitte est indisciplinée, fantasque, tyrannique, orgueilleuse et solitaire. Ce sont là les qualités et les défauts d’une enfant du siècle. On me dit aussi que nos deux tempéraments confrontés créeront des étincelles contradictoires, violentes ; bref que tout n’ira pas tout seul. S’il faut, je contrerai Brigitte. De cette lutte naîtra, j’en suis persuadé, un grand film. Nous sortirons tous deux vainqueurs de la bataille. » (Catherine Rihoit, « Brigitte Bardot, un mythe français » – Olivier Orban)

Pour faire tourner Bardot, il cherche d’abord un roman, quand le magazine Jours de France fait appel à lui pour une demande inhabituelle : couvrir un procès, l’affaire Clotilde Seggiaro, dite Clo, gérante d’un hôtel dévalisé par son ancien amant, et accusée de complicité pour non dénonciation. Clouzot accepte et se passionne pour le spectacle judiciaire.

« Un grand silence est tombé sur la salle, écrit-il. Dans le box, Madame Clo remercie son vieil ami d’une voix mouillée par les larmes. Du coup la tension s’est reportée sur elle qu’on avait tendance à oublier, comme on oublie chaque fois l’accusé aux Assises… Je regarde l’accusée. Sa tête est partie en arrière ; ses yeux se sont fermés ; elle a l’air d’une morte. (…) Madame Clo a perdu conscience. Elle est loin du prétoire, très loin, dans un désert brûlant, seule en face de son désespoir (…) Elle a gardé le plus grand secret qu’une femme puisse garder : le secret de son amour perdu. Entre les deux Clo (celle de l’accusation et celle de la défense), la cour et les jurés ont choisi la plus pitoyable. Si l’on m’avait donné le même choix, j’aurais choisi comme eux. Seulement, il existe sans doute une troisième Clo, aussi touchante, plus nuancée, que nous n’avons pas connue, que nous ne connaîtrons jamais. Décidément, les nuances s’accommodent mal de la lumière brutale des Assises. (…) Un fossé sépare la vérité des Assises et la simple vérité : fossé bien moins dû à la mauvaise foi des uns et des autres qu’à l’impossibilité de retrouver la subtilité, la complexité des caractères et des actes à travers des débats judiciaires forcément systématisés. »

Clouzot fait sien le mot d’André Malraux selon lequel « Juger, c’est de toute évidence ne pas comprendre, car si l’on comprenait, on ne pourrait plus juger. » (Les Conquérants, 1928) Il décide de remplacer ses espions par les acteurs de la machine judiciaire, avec le même goût de la comédie humaine.

Qui mieux que Bardot la scandaleuse pour incarner la victime expiatoire ? Quoi de mieux qu’une histoire d’amour pour démontrer l’impossibilité d’établir une vérité unique ? Clouzot, après madame Clo, jette donc son dévolu sur le cas de Pauline Dubuisson, seule femme de France jugée pour crime passionnel et contre laquelle le ministère public ait requis la peine de mort.

Bardot incarne une nouvelle fois la liberté des mœurs de la jeunesse pré-soixante-huitarde qui sépare sexe et sentiments. Elle fait l’amour « en copain », conseille à Sami Frey de “sauter” sa sœur, “ça la rendrait peut-être un peu plus vivable” ; bref, tout ce qui effraie et choque la société conservatrice de l’époque, au nom de qui la justice est rendue.

Clouzot dessine Dominique Marceau en contraste : amorale et non immorale, mue par sa liberté intrinsèque face aux conventions sociales, féministe sans étiquette luttant contre les diktats masculins et refusant d’être un objet sexuel : « C’est plus de l’amour, c’est de la conserve, se plaint-elle à Samy Frey. Entre ta musique et ton plumard, j’étouffe, j’ai besoin de prendre l’air. », lance-t-elle à Samy Frey.

Le couple BB-Samy Frey s’inspire d’éléments personnels à Clouzot, principalement la jalousie chronique qui mine son couple avec Véra. Jaloux, Sami Frey devient violent. Il ne supporte plus les danses ni les regards des autres sur son amour. Puis, c’est à son tour à elle d’être jalouse. Pour Clouzot, la violence et les insultes sont dans le lit de l’amour… On retrouve le souffle romantique de Manon, cette même opposition entre l’esprit et le corps, cette même fidélité spirituelle indéfectible prônée par le personnage féminin, ce même amour éperdu qui fait qu’on supporte l’inacceptable par crainte de l’abandon devenue obsession qui torture, qui détruit, qui déprime.

Et pendant toute cette mise à mort, la bête sauvage qui se cabre au centre de l’arène et concentre tous les regards, c’est Bardot qui trouve là un rôle qui la touche au cœur. Dans la Bimbo filmée jusqu’à présent sous tous les angles pour sa seule plastique, Clouzot va enfin révéler l’actrice.

Roger Vadim témoigne, très fairplay :« Elle a trouvé en lui un metteur en scène qui la comprenait mieux, qui lui imposait avec une rigueur implacable ce qu’il y avait de plus intime et de plus violent en elle-même. Sans entraver sa personnalité, il a guidé Brigitte aux limites de son expression. En un mot il l’a obligé à écraser le pied sur l’accélérateur. Il lui a donné un personnage fouillé, construit, qui a profité à l’actrice au lieu qu’en général on compte sur le personnage de Brigitte Bardot pour colorer n’importe quel rôle. Enfin, et ce n’est pas son moindre mérite, il a su laisser à Brigitte son style de langage en l’adaptant d’une façon très adroite. »

Et la principale intéressée précise :« Clouzot me mettait en condition chaque matin, me montrant la vie sous son jour le plus désespéré, le plus injuste, le plus cruel. Il me semblait que se déroulait mon propre procès. Il était question de ma mauvaise réputation, ma façon de vivre scandaleuse, de ma légèreté, de mon absence totale de moralité. Cette vie dissolue qui me faisait changer d’amant comme de chemise pouvait s’adapter aussi bien à Brigitte Bardot qu’à Dominique Marceau. » (Brigitte Bardot – « Initiale BB » – Grasset)

Dans la nuit du 28 au 29 septembre 1960, la star, dans un étrange parallèle avec le film, se taille les veines avec une lame de rasoir, après avoir avalé des barbituriques. On la retrouve dans un coma profond, et malgré tout, elle reste reconnaissante :

« Clouzot m’a harcelée et laminée. Mais c’était pour le film. Il fallait cela pour que ce soit bon. Et lorsque se termina le tournage, j’étais à bout. Physiquement, moralement, nerveusement. Et pourtant, je vous assure que lorsque je revois La Vérité, je me demande si j’ai vraiment raison de ne pas aimer jouer. »La Vérité reste aujourd’hui l’un de ses plus beaux rôles et sans conteste le plus beau sur Brigitte Bardot. C’est l’un des plus grands succès de Clouzot.

Assuré d’un budget illimité par les Américains après La Vérité, Clouzot se lance dans L’Enfer, Encore et toujours le thème de la jalousie mais traitée d’une forme radicalement nouvelle, une forme qui revient aux sources de son émerveillement, à cette découverte multi-artistique qui fut la sienne en venant à Paris, une forme qui transpose les arts plastiques. Clouzot s’intéresse en particulier à l’art cinétique dont il décèle le potentiel à l’image. Son ambition est de raconter de l’intérieur la jalousie maladive d’un homme pour sa femme qui le conduira au meurtre. Il veut traduire la vision déformée du monde qui étreint le paranoïaque. Pour y parvenir, il fait appel à une équipe d’artistes plasticiens qui ont carte blanche pour mener toute une série d’expérimentations visuelles. Des kilomètres de pellicule sont impressionnés. Clouzot est aux anges d’autant que pour interpréter la femme, il est tombé sous le charme de Romy Schneider dont il ne cesse d’exalter la beauté et le mystère. Sous ses lumières tournoyantes, Romy n’a probablement jamais été aussi inquiétante, désirable, perverse.

A ses côtés, Serge Reggiani incarne un Clouzot à la jalousie exacerbée :« La femme est un personnage qui vit dans la tête du mari. À la fin, on devait se demander s’il avait vraiment tué sa femme. » (José-André Lacour – coscénariste du film).

Clouzot, qui a carte blanche, n’hésite pas à planter son décor au viaduc de Garabit, dont le lac artificiel doit être prochainement vidé par EDF, ce qui restreint le tournage à 20 jours et nécessite – pour ne pas frustrer le perfectionnisme de Clouzot – 3 équipes au grand complet travaillant sur trois décors en simultané (150 personnes).

L’acteur Mario David se souvient du tournage : « Je suis allongé dans un rocking-chair, Dany Carrel à côté de moi, je dois lui donner une claque sur la fesse. Elle enlève sa chaussure, me frappe la tête et me roule un patin. 25 prises, ça n’allait jamais.

La fesse de Dany avait doublé de volume, à moi il était venu une énorme bosse. Encore une prise. Encore un coup. La bosse pète. Je suis inondé de sang. Un silence de mort s’installe. Puis on entend la voix satisfaite de Clouzot, sous la caméra : “Eh bien, voilà !” » (Le Monde, 16 février 1994)

Le tournage s’enlise, Clouzot ne parvient pas à diriger trois équipes en même temps. Mais qui le pourrait ?

Serge Reggiani, fatigué, malade quitte le plateau, bientôt remplacé par Jean Louis Trintignant, qui témoigne à son tour :« Je crois sincèrement que le film de Clouzot aurait été extraordinaire.

Cet homme était complètement fou, mégalo. Normal qu’il ait fait un infarctus ! Il y avait trois équipes qui tournaient en même temps, et lui, il passait d’un tournage à l’autre, à bord d’une grosse Mercédès décapotable – on aurait dit la voiture du Führer. Ce film aurait sûrement été très beau. » (Jean-Louis Trintignant, « La Passion tranquille », entretien avec André Asséo, Plon, 2002)

Clouzot fait un infarctus. Tournage définitivement abandonné fin 1964. Les assurances sont obligées de rembourser la production à hauteur de 500 millions de francs ! Avec Clouzot, le cinéma est un jeu dangereux. Sur La Vérité, un malaise l’a laissé inconscient. Sur Le Salaire de la peur, le tournage a été interrompu et a subi de nombreux dépassements budgétaires, Avec L’Enfer, il franchit la ligne rouge. La conclusion est que Clouzot a besoin de temp pour accoucher, ce dont, pour la première fois, il ne disposait pas. Mais pourquoi choisir un décor qui doit disparaître à court terme ?

Après le clash de L’Enfer, l’un des plus beaux de l’histoire du cinéma, Clouzot est en apparence un homme fini. Après la médecine, le Comité d’épuration, ce sont les assurances qui le condamnent. Sa santé est trop fragile.

C’est auprès d’un autre génie, le chef d’orchestre Herbert von Karajan, que Clouzot va se ressourcer. Les deux hommes ont de nombreux points communs : réputation de tyran, intelligence brillante, sens de la publicité, mégalomanie qui les pousse à faire changer de nom leurs frères, susceptibles leur faire ombrage, nécessité de créer en toute circonstance, d’où compromission avec les allemands, reconnaissance internationale.

Bref, la rencontre entre deux géants. Karajan a, dès le début, compris l’importance des nouveaux médias, ré-enregistrant régulièrement son répertoire au fil des évolutions technologiques. Il se passionne maintenant pour l’image et demande à Clouzot de le filmer dirigeant la quatrième symphonie de Schumann avec le Philharmonique de Vienne. Clouzot a carte blanche. Il ne peut plus être assuré, Karajan passe outre et prend le risque. Clouzot se jette dans ce projet musical comme naguère dans la peinture de Picasso.

En effet, dix ans plus tôt, Clouzot s’est confronté au génie de Picasso. Grâce à de nouveaux stylos feutre dont l’encre traverse immédiatement le papier, Clouzot a inventé un dispositif où l’on peut suivre l’œuvre en marche au verso du tableau. Ainsi est-il devenu un pionnier du film d’art.

Claude Renoir, le chef-opérateur et petit-fils du peintre, se souvient : « En fait, Clouzot voulait faire un film mystérieux, un peu “policier”. On ne savait jamais ce que Picasso allait dessiner. Clouzot et moi faisions des paris dès les premiers traits : une nature morte à la tête de mort ? Un animal ?… Au fur et à mesure de notre travail, cela devenait de plus en plus passionnant. »

Parti pour tourner un court-métrage, le projet devient plus ambitieux. Devant le maître cubiste et les œuvres qu’il produit avec une facilité déconcertante, Clouzot a pris conscience de l’importance historique du document en gestation. Grand adepte du montage, il doute de ses vertus dans les documentaires.

« On a déjà réalisé bien des films sur la peinture, et souvent de qualité ; mais tous portaient en eux-mêmes le même vice constitutionnel. Ils se bornent à analyser une œuvre dans l’espace, à promener le regard du spectateur d’un détail à un autre détail, négligeant ainsi la vertu de l’œuvre picturale qui est toujours et avant tout l’équilibre. Démonter une œuvre en pièces détachées, agiter ces fragments au fond d’un sac, les en sortir pour les ajuster comme les morceaux d’un puzzle, peut relever de la prestidigitation ; je doute que je puisse aboutir à la compréhension d’une toile. » (À André Parinaud, Arts, 1956)

On pourrait objecter à Clouzot le film de Paul Haesaerts Visite À Picasso tourné six ans plus tôt (1949), où le peintre espagnol est filmé en pied peignant à la peinture blanche sur une vitre. On peut déjà y suivre la création d’une œuvre qui passe pourtant au second plan. L’essentiel de l’attention se concentre sur le peintre lui-même, toujours visible en arrière-plan, et sur le dispositif scénique, extrêmement spectaculaire, qui donne l’impression de voir Picasso peindre dans l’espace, la matière picturale (réduite au seul blanc) se déposant comme par magie sur l’écran. Mais c’est sans compter l’admiration profonde que Clouzot porte au travail du peintre espagnol. C’est vraiment sa peinture qu’il cherche à mettre en valeur quitte à disparaître, se faire oublier. Paradoxe du cinéaste que l’on dit volontiers égocentrique ou mégalomane, mais qui a, comme aucun autre, la capacité de s’effacer entièrement derrière son sujet. Modestie ? Générosité ? Clouzot est tout à son sujet, et son sujet, c’est Picasso.

Le film a remporté le prix spécial du jury au Festival de Cannes. Pour qui en douterait encore, Clouzot est un curieux, obsessionnel et boulimique. Passionné de livres, d’art contemporain, de peinture, de plongée sous-marine (il a, un temps, entretenu systématiquement chacun de ses visiteurs de la plongée sous-marine qu’il pratiquait avec Cousteau), il se documente, prend des notes abondantes, cherche à approfondir le sujet. C’est le cas à nouveau avec Karajan pour qui il fait des recherches musicales extrêmement pointues… jusqu’à apprendre à lire directement les partitions.

Jean-Louis Ducarme, l’ingénieur du son, se rappelle que « Clouzot avait convenu avec Karajan de tout filmer en play-back car Karajan voulait quelque chose de très léché. Il y avait des étincelles entre les deux hommes. Ils avaient les mêmes préoccupations et voulaient tout maîtriser. Clouzot était littéralement fasciné par ce titan de la musique. »

À l’issue de leur collaboration qui comprendra finalement cinq films (un concerto, trois symphonies et un Requiem), Karajan, ravi, écrit à Clouzot : « Je tire le chapeau devant un homme qui n’est pas un musicien professionnel et qui apprend une partition comme le Requiem en 10 jours. D’arriver là où vous êtes maintenant, ça m’a pris 10 années. Mais je vous dois beaucoup plus. Je me suis rendu compte combien vous m’avez libéré de tout complexe. Vous m’avez libéré dans le sens fort du mot et je reste jusqu’à la fin de ma vie votre débiteur. »

La réciproque est vraie : grâce à Karajan, Clouzot prouve qu’il était encore capable d’assumer la lourdeur d’un tournage. Les assurances font marche arrière et acceptent à nouveau de le laisser travailler. Clouzot va en profiter. Depuis l’arrêt de L’Enfer il a employé son temps à photographier des jeunes femmes dénudées (dont Dany Carrel et Romy Schneider) dans des lumières et traitements psychédéliques. Un projet d’album photographique est évoqué pour les éditions Julliard, l’ouvrage ne verra jamais le jour.

L’idée germe, en revanche, d’un film dont le personnage principal serait un photographe dont l’obsession érotique se mêlerait à son goût pour l’art contemporain. Clouzot commente : « Il y avait dans mon scénario initial, commente-t-il, un personnage de photographe professionnel qui ressemblait trop à celui de Blow-up. J’ai déchiré mon scénario. Mais je devais tourner mon film deux mois plus tard. Je ne me suis pas dégonflé et en deux mois, j’ai écrit un scénario qui est plus ou moins celui de La Prisonnière. »

Le tournage de La prisonnière débute le 11 septembre 1967. Il semble avoir du mal à supporter que quelqu’un d’autre que lui prenne des photos.

« Roger Corbeau, le photographe de plateau, énervait Clouzot. Il lui a arraché parfois son appareil et prenait lui-même les photos. Clouzot avait fait reconstituer son appartement de 120 m² à Billancourt, avec une porte en plus. Et cette porte donnait sur un atelier qui faisait 800 m² avec de vrais tableaux. (…) Son problème, c’était les femmes. C’était un obsédé sexuel. Oui, et alors ? ! Je trouve cela intéressant. » (Bernard Fresson à Pierre Billard, L’Express, 25 novembre 1968)

« Dans ce film, Clouzot n’avance plus masqué derrière une anecdote, c’est un film presque autobiographique. Je ne sais pas jusqu’à quel point il se rendait compte qu’il se projetait dans mon personnage. » (Laurent Terzieff à Jean de Baroncelli, le Monde, 22 novembre 1968) Clouzot en est naturellement conscient : « Ce film est le plus proche de moi, le plus sincère, celui où je me livre le plus. »

La Prisonnière dévoile toutes les obsessions du cinéaste, son voyeurisme, sa fascination pour les rapports de force, la soumission. Tout ce qui était en germe lorsqu’il filme la jeune Véra à quatre pattes en train de faire le ménage dans l’hôtel borgne du Salaire de la peur, il l’expose ici sans le recours d’une excuse scénaristique. Dany Carrel rejoue à l’écran le rôle du modèle qu’elle tenait en privé :

« J’ai dansé nue sous un plastique et (…) la chaleur était terrible. Je râlais car j’avais très chaud et je transpirais, mais il m’assurait que c’était bon pour moi et que je devais garder toute la sueur sur moi car c’était terriblement érotique. “C’est très beau, la sueur qui coule”, m’assura-t-il. Il me donna alors une petite tape sur la joue en me rappelant que l’on ne verrait que moi. C’était un supplice et il était aux anges. C’est une des scènes les plus importantes de ma filmographie.

Avec le recul du temps, je trouve que c’est un très beau personnage. » (Dany Carrel , L’Annamite, Robert Laffont, 1991.)

Sur le plateau, Clouzot met la pression à tout le monde. Comme sur ses autres films, il cherche, remet en question les plans tournés la veille, retourne.

Pour François Truffaut avec qui il s’est réconcilié, le problème de Clouzot est qu’il « veut toujours faire, à la fois son meilleur film, le meilleur de l’année, et celui qui remportera le plus de succès ».

Laurent Terzieff précise : « Clouzot avait un scénario qui reposait sur quelques scènes très écrites, très élaborées, et des tas de passages qui étaient une espèce de canevas pour des improvisations. C’était très contradictoire, comme Clouzot lui-même sur le tournage. Il voulait faire du cinéma comme Claude Lelouch et en même temps, s’il filme dans un décor naturel, il s’étonnait que l’on ne puisse pas abattre un mur pour mettre la caméra. Mais quand on est chez les gens, c’est difficile… Il ne composait pas du tout. Il souhaitait voler des plans à la vie, mais sa formation s’y opposait un peu. »

Contrecoup de la pression du tournage ? Traumatisme non résolu de la mort de Véra ? Déception du film en cours ? Décembre 1967, en plein tournage, il fait une dépression. Inès, sa nouvelle épouse, s’oppose au traitement par électrochocs. Après un séjour à Saint-Paul-de-Vence, un professeur ami de Clouzot le convainc de réécrire la fin de son film sous perfusion, dans une clinique. Clouzot y consent quand qu’éclate Mai 1968.

Lorsque le tournage de La prisonnière reprend finalement après les événements, l’autorité despotique de Clouzot, paraît soudain totalement anachronique. Elle passe mal, surtout auprès d’Élisabeth Wiener.

« Avec Élisabeth, il y a eu des séances sanglantes ! Elle était très docile avant mai 68 et plus du tout après. À la fin d’une longue journée de travail, nous devions terminer une scène où elle pleurait. Elle n’en pouvait plus et n’arrivait plus à pleurer. Clouzot demande au maquilleur d’aller chercher le menthol. Et ce dernier, qui savait qu’Élisabeth ne le supportait pas, a dit qu’il n’en avait plus. Clouzot lui a signifié qu’il était renvoyé. Il a voulu lui souffler dans les yeux, elle ne s’est pas laissé faire et il lui a envoyé deux gifles. Elle les lui a rendues, il s’est jeté sur elle et le lit, posé sur des cubes pour des plans serrés, s’est effondré. On n’a pas tourné pendant une semaine et Robert Dorfmann, qui était un joueur de poker et qui avait déjà dépensé quelques milliards, a voulu arrêter le film. On a repris huit jours plus tard, avec la même scène. » (Bernard Fresson à Pierre Billard, L’Express, 25 novembre 1968)

Inès, sa dernière épouse, prétend, pour sa part qu’Élisabeth n’arrivait pas à pleurer malgré l’aide du menthol : « Je murmure timidement à Georges : “Pourquoi tu ne tu ne lui donnes pas une gifle ?” “Je ne l’aime pas assez.” » (Radioscopie, 1968)

Élisabeth Wiener finira par pleurer.

800 000 entrées : l’accueil négatif du film laisse Clouzot amer : « Si j’avais fait du sadique un SS, tout le monde aurait admiré ça. Si j’avais fait le strip-tease de Salomé devant le roi Hérode, on aurait souri aimablement. Ce qui est très gênant c’est quand on met un miroir en face de la figure et qu’il faut s’y reconnaître. »

Clouzot envisage ensuite plusieurs projets dont un hypothétique film pornographique mais rien ne voit le jour. Dans ses archives, sommeillent les rushes hypnotiques de L’Enfer ainsi que de nombreux scénarios non tournés. Clouzot n’aura pu les faire aboutir ou y aura renoncé. Jusqu’au bout, il a voulu d’avantage ou mieux, repoussant chaque fois les limites. Devant l’exigence de Clouzot, l’éditeur Christian Bourgeois témoigne : « J’ai fini par lui dire en riant : “Mais vous me demandez l’impossible !” Il m’a répondu : “C’est ça ma maladie.” »

Comme Véra, Henri-Georges doit être opéré à cœur ouvert, suite à un œdème pulmonaire en novembre 1977. Inès Clouzot découvre son époux mort, peu de temps après, allongé sur le sol de son bureau alors que les enceintes de sa super chaîne stéréo diffusent La Damnation de Faust de Berlioz. Il tient la partition à la main, ouverte page 348 :

« Tout me paraît en deuil Alors, ma pauvre tête se dérange bientôt. Mon faible cœur s’arrête Puis se glace aussitôt. »